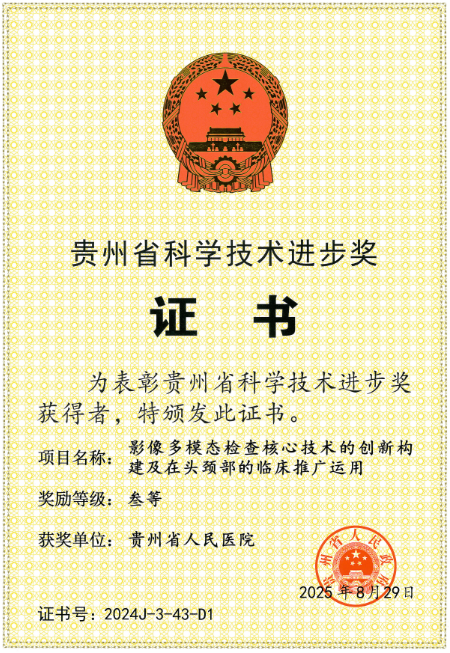

近日,由贵州省人民医院与中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院合作完成的《影像多模态检查核心技术的创新构建及在头颈部的临床推广运用》项目,荣获贵州省科学技术进步奖三等奖。

“头颈部结构复杂、器官交错,病灶常微小隐匿,传统影像检查难以兼顾清晰度与辐射安全,且缺乏功能层面评估,给早期诊断带来诸多挑战。”项目主要完成人、贵州省人民医院核医学科主任曾宪春介绍。针对这一临床难题,曾宪春团队历经十余年攻关,构建了一套适配头颈部疾病特点的多模态影像技术体系。

工作中的曾宪春

该技术通过整合低剂量CT、高灵敏MR等多模态核心技术,破解了头颈部疾病诊断“看不清、辐射高、信息单一”的行业痛点。“在CT方面,通过低剂量扫描与迭代重建技术,可将辐射剂量降低40%-77%,其中儿童腺样体扫描辐射剂量降幅达77.6%,眼眶CT辐射剂量更是降低约90%,且图像质量不打折;在MR领域,研发的无线放大器能将颈部血管斑块显示灵敏度提高至少5倍。”曾宪春说。

此外,这项技术使头颈部疾病平均诊断时间缩短20%-30%,重复扫描次数显著减少,患者等待报告时间明显缩短,临床医生可快速制定治疗方案,尤其在颈部血管病变、青光眼、儿童弱视等疾病的早期干预中发挥了重要作用。

值得一提的是,该项技术通过标准化方案、医技人员培训和配套软件支持,形成了可复制的推广模式,已在省内30余家县级以上医疗机构临床中得到应用,不仅提升了头颈部疾病的早期病灶检出率和诊断准确率,更让基层医院具备了精准诊疗能力,让偏远地区患者无需奔波就能享受优质医疗资源。

贵州省人民医院核医学科团队

“未来,我们还将进一步优化技术方案,融入AI智能分析功能,推动技术向基层和远程医疗延伸,在早期筛查、精准分期、疗效评估等环节持续突破。”曾宪春说,团队将依托科室PET/CT、PET/MRI等高端影像平台,持续深化影像前沿技术研究,为推进“健康中国2030”战略在贵州落地落实贡献更多力量。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302003127号

贵公网安备 52010302003127号