1月20日,张超被贵州省卫生健康委评为“2016-2020年援黔医疗卫生对口帮扶工作特殊贡献个人”,但张超却无法看到这张获奖证书。一年前,2020年1月9日晚,43岁的浙江省杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心医教科长张超在挂职的黔东南州丹寨县兴仁镇中心卫生院忽然倒地,经全力抢救无效,于1月10日凌晨永远倒在了东西部扶贫协作的路上,离开了他热爱的事业,离开了他放不下的群众,生命永远定格在“第二故乡”。

此时,离当天上午凯里南至杭州东的G1322次列车开车不到10个小时,他原本乘坐这趟列车回家团聚。“爸爸给你带了你喜欢的画笔作为新年礼物,等着爸爸给你带回来。”这是他给5岁女儿最后的承诺,却永远无法践行。画笔静静躺在他收拾好的行李中。

2018年10月,张超积极响应党中央和国务院的号召,主动请缨投身东部支持西部的扶贫战略,开始为期30天的援丹之旅。就此,与丹寨结下了不解之缘。

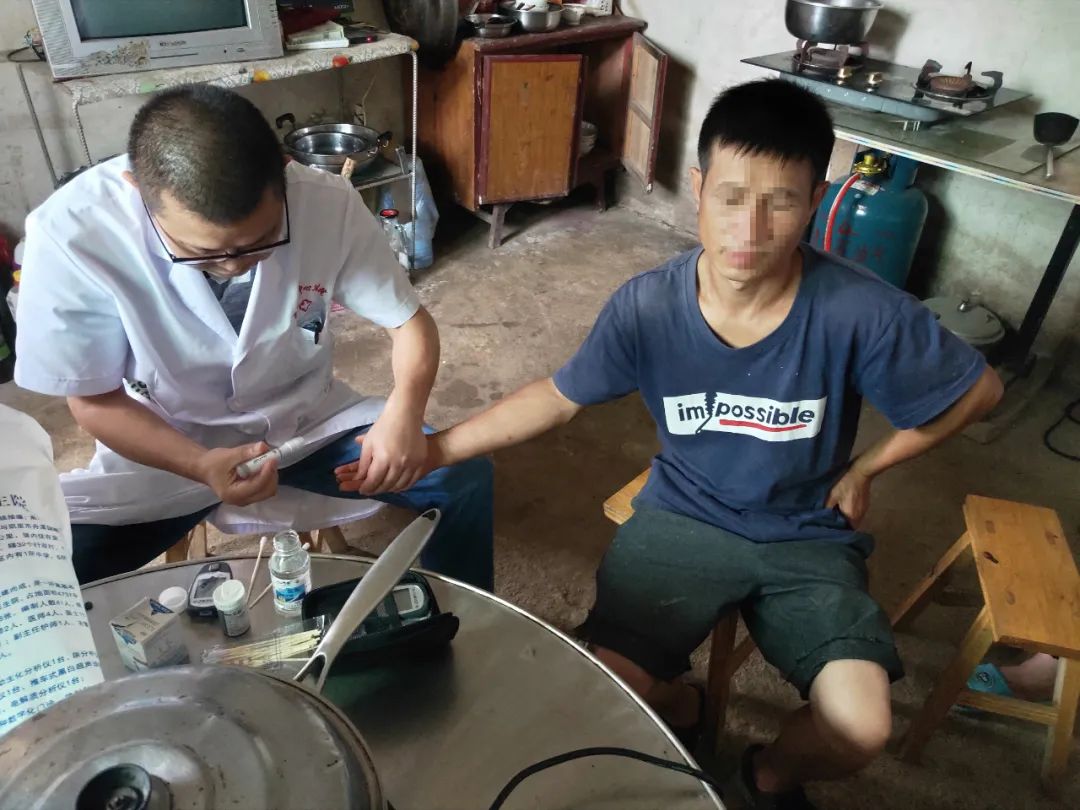

在一个月的时间里,张超克服水土不服、饮食习惯不同等困难,走村入户,带着诊箱上门服务患者,群众的善良淳朴感染了他,他的亲切友好感动了群众,与群众建立了深厚的感情。

怀着朴素的为民情怀,张超心里放不下兴仁镇的患者,2019年5月,他再次请缨踏入丹寨。丹寨县政府考虑到县里条件好一些,安排他到县人民医院挂职。他说:“基层患者更需要我,我对兴仁比较熟悉,还是继续去兴仁吧。”他主动申请再次回到兴仁镇,挂职镇中心卫生院副院长。除了坐诊,张超三天两头往村寨跑,很快就跑遍了兴仁镇所有村寨。

他的足迹跑遍了村里,也跑进了群众的心里。

2019年10月底,张超第二次挂职帮扶期满,他主动申请延期两个月。可是,两个月的时间完不成他想做的事情。2019年12月,张超回杭州简单处理一些工作上的事情后,第三次来到丹寨,这次他申请挂职一年半,仍然选择在兴仁镇中心卫生院。

说起杭州来的张医生,兴仁镇兴仁村二组65岁的杨再和逢人便夸张医生医术高明,为人和善。杨再和因患膝关节慢性皮肤溃,长期反复发作,经常被病痛折磨得寝食难安。张超在走访中了解到这个情况,主动上门动员杨再和到卫生院就诊,常常为老人清创换药,为了减轻老人的痛苦,他边治疗边与老人拉家常,经过一个多月的精心治疗,杨再和的病情基本痊愈。

张超不仅是患者的“张医生”,也是兴仁镇中心卫生院医生护士们的“张老师”。

张超毕业于河北医科大学,毕业后一直在杭州市浦沿街道社区卫生服务中心工作,是全科副主任医师。到丹寨帮扶,他不仅带来了先进的医疗技术,还带来了新的医疗观念。他向乡亲们宣传“有病就要治”,也用实际行动向医生护士传递新的医学观念。他每天带着大家在病床边交班,逐床检查,分析病历,既让交班医生熟悉病人情况,又相当于搞了一场现场教学。

除了对当地医生手把手教技术外,张超还把杭州的医院查房制度、“三联一体”工作法带到了兴仁镇。

之前,兴仁镇中心卫生院没有巡房的先例。每天,医生们通过短会,口头汇报住院病人当天的病情。张超来到该院以后,每天巡查所有病房,和每一位住院病人面对面沟通病情,并适时调整治疗方案。在巡查病房的过程中,张超还对随行的医生进行耐心指点,传授自己在医术上的心得体会。久而久之,巡房便成了卫生院的惯例。

杭州的“三联一体”工作法,是把“街道卫生院—社区—社区诊所”三方面串联起来,病人的资料、检查结果共享。张超把这样的工作方法带到了丹寨,推动建立了“镇医院—村—村卫生院”三方面的联合医疗体系。一方面进行网格化管理,将临近的3至5个村联为一体,由能力较强的村医当组长,组织各个村的赤脚医生成立医疗组,作为村民的“家庭医生”,方便村民就近看病。另一方面镇中心卫生院加强对村医疗组的培训和管理,提升各个村医疗组的诊疗能力。

医院查房制度、“三联一体”工作法的实施,有效提升了兴仁镇中心卫生院的整体医疗水平和当地村级医疗服务水平,使得当地老百姓更愿意选择就近看病治疗。

张超在浦沿街道社区卫生服务中心的办公桌上,放着三本密密麻麻写满字的笔记,一本党建、一本基建、一本日常工作,而日常工作笔记本的最后一页,永远停留在2019年4月25日的“关于对口帮扶的工作安排”。

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302003127号

贵公网安备 52010302003127号