随着2024年贵州省两会召开,来自医药卫生领域的人大代表、政协委员积极建言献策,为健康贵州建设提出了不少“接地气”“冒热气”的建议、提案。让我们跟随记者走近代表委员,听他们介绍履职感悟、大会期间关注的话题,以及新的一年里的工作打算和美好期待。

杨秀和:努力为人民群众提供全方位全周期健康服务

政府工作报告回顾了2023年工作,描绘了2024年发展蓝图。“责任重大,使命在肩。聆听政府工作报告后,在深受鼓舞的同时,更多的则是思考我们如何对标对表去抓好贯彻落实。”省人大代表、黔南州卫生健康局局长杨秀和说。

2023年,黔南州卫生健康系统多项成绩亮眼——成功与广州医科大学附属中医医院合作推进省级区域医疗中心建设;创新实施医防管理融、队伍融、服务融、信息融、绩效融五个融合;龙里县医共体建设经验入选国家卫健委2023年紧密型县域医共体建设典型案例;远程影像诊断中心覆盖所有乡镇卫生院;龙里县数字化分级诊疗协同教学体系试点得到国家卫健委认可……

“今年,我们要按照政府工作报告里说的,‘尽力而为、量力而行’,厚植为民情怀、弘扬务实作风,坚决扛起推动黔南州卫生健康事业高质量发展职责,努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。”

杨秀和介绍,一是做实“体系优化”文章。坚持全州“一盘棋”,做强州级“龙头”,做优县级医疗机构,完善基层医防融合,不断优化黔南州医疗卫生体系。二是做实“能力提升”文章。扎实推动专科能力提升、医院管理能力提升和基层能力提升,促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。三是做实“要素赋能”文章。抓实人才赋能、项目赋能、数字赋能。

参加省两会,杨秀和针对医保协同推进支持中医药发展力度不够、院内制剂调剂使用程序繁琐等发展中的“痛点”“堵点”,通过深入调研,从医保基金助推医疗服务高质量发展和推动中药院内制剂壮大两个方面提出建议。

杨秀和建议,要通过政策灵活性,改进中医服务项目审批模式,探索由省级医保部门组织专家组开展调研评估后,健全完善高效快速的审批流程,常态化受理新增中医服务项目申请。同时丰富中医价格项目,合理调整价格,提高中医优势病种医保报销比例,为群众提供更优质的中医服务,切实满足群众看病就医需求和医院发展需要。

中药院内制剂是中医药事业的重要组成部分,医院的协定方作为院内制剂的前身,是申报院内制剂的基础。然而,在中药协定方的支持政策上有很多政策短板。杨秀和建议,省医保局、省中医药管理局等职能部门,研究制定支持院内协定方加工费收费、院内制剂自主定价等政策,充分调动医疗机构挖掘和运用院内协定方、院内制剂的积极性和能动性,助推民族医药传承创新发展。

针对院内制剂调剂使用程序繁琐的“堵点”问题,杨秀和建议,申办院内制剂调剂使用时,允许按品种在拟调剂使用医疗机构批量办理,形成一份调剂使用批件,实现“一份审批单,一次办理完”。同时可开通APP、官网办理等通道,拟定、简化院内制剂纳入医保的申报及办理流程,提高效率。

吕贵荣:构建“上车即入院”的院前院内一体化救治体系

“嘟嘟嘟、嘟嘟嘟......”1月19日早上8点多,大方县人民医院120急救电话急促响起,一名外伤病人急需就医,请求医疗救援。县120急救中心随即按照就近原则,指令黄泥塘镇鸡场卫生院出诊。卫生院医生迅速赶到现场,经过处理后,将病人送到县医院进一步治疗。

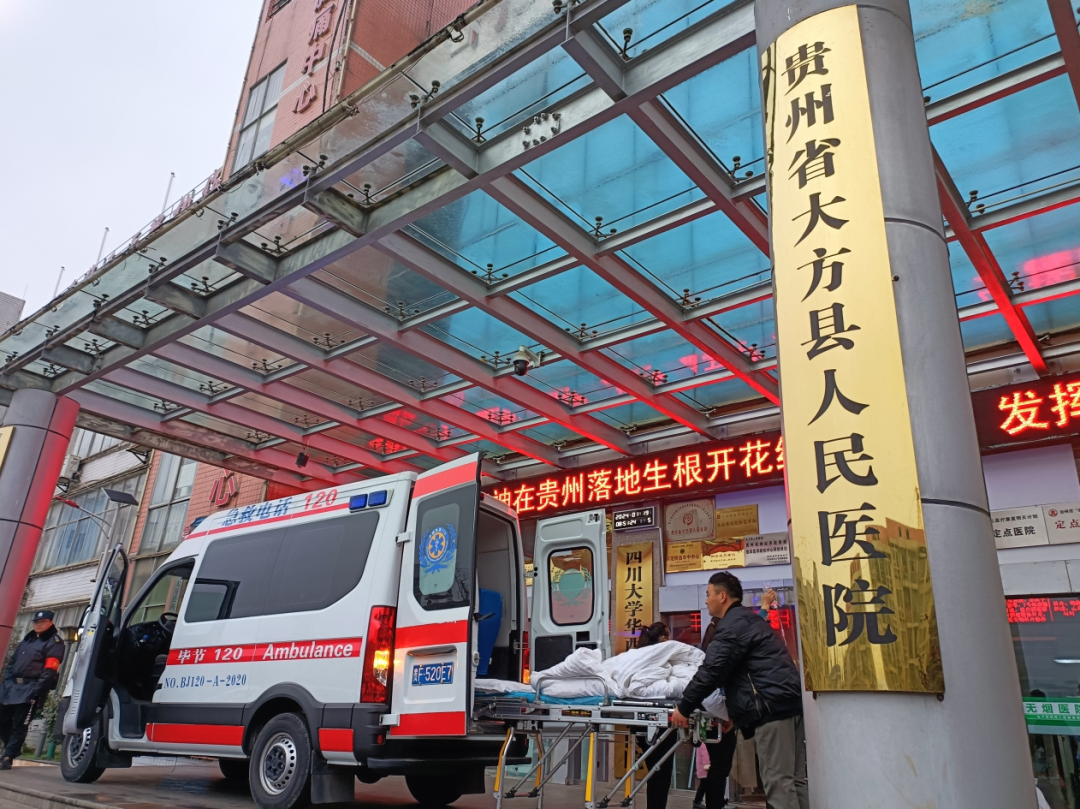

患者被送到大方县人民医院

“反应快速,服务能力提升,得益于毕节市院前急救体系建设不断强化,初步建成了覆盖城乡、运转协调、功能完善的调度指挥院前急救体系。”省人大代表,浙江省人民医院毕节医院副院长、毕节市紧急救援中心主任吕贵荣说。

目前,毕节全市有救护车669 辆,所有区县按照标准分别设置一级、二级、三级急救站点,首批纳入急救体系网络建设的医疗机构有279 家。2023年11月,全市启用一键派车系统,补齐传统派车模式短板,并率先在毕节城区、金沙县和七星关区投入使用,极大提升了急救效率。

贵州省人大代表,浙江省人民医院毕节医院副院长、毕节市紧急救援中心主任吕贵荣查房

医疗卫生事业高质量发展,需要多部门协作和现代化急救体系作支撑。近年来,贵州不断强化突发事件紧急医学救援和院前医疗急救网络建设、急救人才队伍建设和培训演练。目前,全省已建成国家级紧急医学救援队伍4支、省级队伍6支、省管市级基地3个,全省紧急医学救援站(点)实现省、市、县、乡、村五级全覆盖。

“不断提升急救信息化水平,推进与公安、交通、消防和医疗机构等信息互联互通,实现‘上车即入院’的院前院内一体化救治目标。同时,不断提高公众自救互救能力。”吕贵荣说。

潘凤:当好乡村振兴健康守护人

一件白大褂、一个医药箱。这是省人大代表、黔西南自治州安龙县普坪镇鲁沟塘村村医潘凤25年来不变的“装备”。

以前,寨子里缺医少药;现在,大家都未病先防。这是潘凤对贵州乡村医疗事业发展的切身感受。

“今年政府工作报告客观实在、提振信心。里面多处提到民生、多次提及卫生健康工作,充分体现了民生温度。特别是提到要‘提升村卫生室服务能力,让更多老百姓就近看好病’,这对我们广大村医来说,是一剂‘强心针’。”潘凤说。

“我们要真正习惯过‘紧日子’!”“把有限的资金用在发展上,用在老百姓身上!”……政府工作报告中这几句话也让潘凤印象深刻。作为一名扎根基层的人大代表、村医,“我深切地感受到这真的回应了百姓期盼。”

1999年,潘凤回到家乡,当起村医。25年来,她见证了贵州乡村医疗的发展变化。

“我刚回到村医开办卫生室时,一个碗柜做药柜,一张木桌就是就诊台,姐姐送我一张床就是病床了。”如今,鲁沟塘村卫生室有了治疗室、药房等,功能分区明确,配备了血压计、中西药柜等设备,再不是当年的模样。

从租借民房开办简易诊所,到拥有规范的村级卫生室,潘凤先后搬了 4 次家。每搬迁一次,从医规范化建设就向前迈进一步。每搬迁一次,从医质量品位就跃上一层。每搬迁一次,为苗乡民众提供的医疗服务就晋升一级。

“各级卫健部门每年都会组织村医培训,特别是这两年,除了加强西医技术培训外,还特别增加了中医适宜技术。”潘凤说,在鲁沟塘村卫生室,针灸、推拿等很受群众欢迎。

这两年,村卫生室的药品配置实行统一采购、统一配送。“要先向镇卫生院报备,然后录入系统,药业公司就会把药送过来!”比起以前自行采购的方式,潘凤觉得这样做价格更稳定、种类更齐全、更方便村里人,“常用的药在我这里都能找到!”

环境舒适、设备齐全、功能区分区合理的村卫生室极大地改善了村级医疗条件,大大提升了群众就医的获得感。

除了设备和人员“硬实力”的提升,村卫生室的变化还体现在“软实力”上。开展村医培训是一方面,另一方面,村医还通过宣传医保政策与健康知识,引导村民养成健康习惯,践行健康生活方式。

“未病先防嘛。”潘凤说,以前寨子里缺医少药,村民“小病拖、大病扛”,随着我省对卫生健康事业建设的不断投入,乡亲们享受到了优质便利的医疗卫生保健服务,健康意识也有了很大提升。

2023年底,《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于进一步深化改革促进全省乡村医疗卫生体系健康发展的实施意见》正式印发实施,提出要深入实施“乡村振兴健康守护工程”。潘凤表示,作为一名省人大代表,将继续努力提高自身医疗技术水平,更好地服务广大村民,“当好乡村振兴健康守护人。”

扫一扫在手机打开当前页面

贵公网安备 52010302003127号

贵公网安备 52010302003127号